Im Rahmen der Vortragsreihe von Stadtarchiv, Stadtlabor und Geschichtsverein Region Bludenz fand kürzlich ein Vortrag über die deutsche Besatzungszeit in Norwegen während des Zweiten Weltkriegs statt. Die aus Ludesch stammende Frau Prof. Maria Fritsche, Professorin an der Universität Trondheim, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Bereich des Zweiten Weltkriegs.

Am 9. April 1940 marschierte die deutsche Wehrmacht in Norwegen ein und blieb dort bis zum Ende des Krieges als Besatzungsmacht. Nach dem Fall von Narvik war es an diesem Kriegsschauplatz eher ruhig, es gab auch erst spät, Ende 1941, erste organisierte Widerstandsbewegungen. Reichskommissar Josef Terboven hatte den Chef der faschistischen Partei Vidkun Quisling mit der Bildung einer Marionettenregierung beauftragt, der die deutschen Besatzer zahlreiche unliebsame Maßnahmen in die Schuhe schoben, was für ihren Status der Deutschen in der Bevölkerung nützlich war.

Die Situation in diesem besetzten Land war nicht nur von der Dimension der eingesetzten Soldaten, sondern auch von der Beziehung zwischen Besatzern und Besetzten eine völlig andere als etwa in den osteuropäischen Gebieten. In keiner anderen eroberten Region blieben im Verhältnis zur Bevölkerung so viele Soldaten als Besatzer, insgesamt etwa 350.000. Allein im Nordosten an der russischen Grenze standen 8.000 Einwohnern 60.000 Besatzer gegenüber.

Insgesamt war die deutsche Besatzungspolitik eher moderat, auch weil Norwegen von Hitler als Teil des späteren großgermanischen Reichs gesehen wurde. Die Inbesitznahme des Landes war dennoch überall spürbar: Aneignung von Häusern, Bau großer kriegswichtiger Projekte und Präsenz der Besatzer im öffentlichen, privaten und beruflichen Umfeld. Interessant war, dass vor allem der private Raum von den Norwegern selbstbewusst verteidigt wurde, was aus Gerichtsakten hervorgeht. So wurden deutsche Soldaten etwa für Übergriffe hart bestraft.

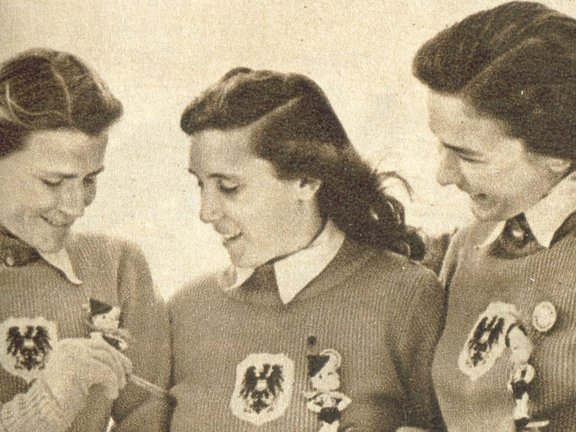

Für die norwegische Bevölkerung brachte die Besatzungszeit nach schwierigen Zeiten der Arbeitslosigkeit in den 1930er Jahren aber auch Arbeit. Vielfach reichten Einheimische nicht aus, etwa beim Bau der Eisenbahn („Blutbahn“), bei dem über 150.000 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene zum Einsatz kamen. Die berufliche Zusammenarbeit führte manchmal zu gemeinsamen Aktionen, z. B. auf dem Schwarzmarkt. Gerichtsakten belegen, dass solche Taten für die Deutschen oft mit Todesurteilen endeten, während die Norweger nur Haftstrafen erhielten. Die private Nähe zu den Besatzern – Folge der Beziehungen und Heiraten zwischen Soldaten und Norwegerinnen waren ca. 12.000 Besatzungskinder – hatte nach dem Krieg teilweise schwere Konsequenzen für die Einheimischen.

Die Besatzer selbst litten sehr unter den schwierigen Verhältnissen in Norwegen – einerseits wegen der klimatischen Verhältnisse (Kälte, Dunkelheit), andererseits wegen der Einsamkeit in der Abgeschiedenheit der kargen Natur. Das alles führte in vielen Fällen zu Alkoholsucht, Schwermut, Fluchtversuchen (unter anderem jenem von Christian Engstler aus Lorüns) und letztlich auch zu Suiziden.